連合防火委員会東支部総会

とにかく会議が多いです。場所が区役所だったのでマイナンバーカードの更新もついてにすませました。

南区飽浦地内で発生した林野開催の説明がありました。

会議が終わってから東消防署の副所長がやってきて「高校の先生でしたよね」と話しかけられました。

教え子だったようですが、記憶にはなかったです。申し訳ありません。

ブログ

-

町内会長のひとりごと(5)

-

町内会長のつぶやき(5)

町内会は地域のコミュニティを支える重要な組織で、以下のような役割を担っています。

- 防犯・防災活動:地域の安全を守るため、防犯パトロールや防災訓練を実施。

- 情報共有:行政からの通知や地域の重要な情報を住民に伝達。

- 地域イベントの開催:夏祭りや運動会など、住民の交流を促進するイベントを企画。

- 環境美化:町内の清掃活動や緑化運動を行い、住みよい環境を維持。

- 福祉活動:高齢者支援や子育て支援など、地域の助け合いを促進。

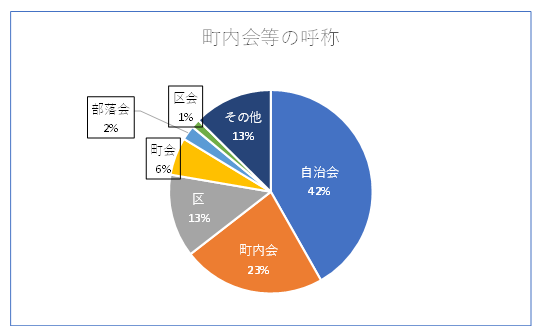

町内会などの呼称

町内会はいろんな呼び方があります。

(2007年総務省調査 全国29万4359組織を対象)

自治会が多いですね。でもやはり町内会が好きです。

連合町内会の呼び方には地域ごとの違いがあります。一般的な名称としては以下のようなものがあります:- 町内会連合会/自治会連合会:最も一般的な呼称。

- 連合町内会/連合自治会:広域の町内会をまとめる場合に使われる。

- 地区会(千葉県松戸市など):地域ごとのまとまりを強調。

- 連区(愛知県豊川市など):行政区に近い形で運営される場合。

- 連合区(京都府京丹後市など):より広域の組織を指す。

ここは連合町内会なので私は連合町内会長です。地区長と呼ばれる人も多いようです。

-

町内会長のつぶやき(4)

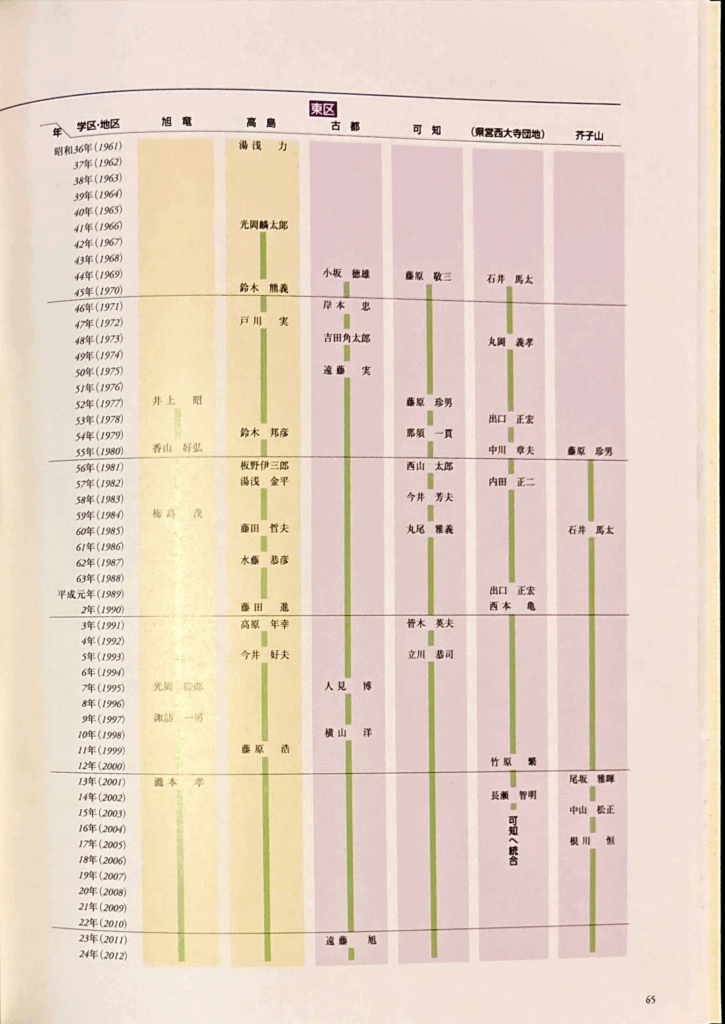

私は何代目の町内会長?

コミュニティハウスに「連合町内会 半世紀の歩み」という本がありました。これを見ると歴代の町内会長の名簿がありました。

初代が小坂 徳雄さん、2代目が岸本 忠さん、・・・2011年に7代目の遠藤 旭さんです。

そのあと和田さん、中松さん、人見さんと続き、私が11代目の町内会長だと分かりました。

遠藤 実さんは20年、横山 洋さんは13年間町内会長をされました。 -

町内会長のつぶやき(3)

町内会長は口座の通帳名義を変更しなければなりません。

旧町内会長が記入する書類と新町内会長が記入する書類があります。変更には新会長本人が行かなければなりません。免許証と口座の印鑑と先ほどの書類を持って金融機関(JA)に行きました。

9時に行って書類を出して変更が終わったのが11時でした。こんなに時間がかかるのでしょうか?

たまたまここがそうだったのか、よく分かりません。 -

町内会長のつぶやき(2)

訪問・挨拶に行く

旧会長と一緒に挨拶に行きました。

名刺と新しい役員名簿を持参して以下の日程で訪問しました。

4/22(火)

岡山市消防局 東消防署 上道出張所

岡山東警察署 上道交番

岡山市 東区役所 総務、地域振興課、農水振興課

岡山市消防局 東消防署

岡山東警察署(生・安課)

包括支援センター、保健センター

旭東公民館4/23(水)

古都小学校、古都こども園、旭東中学校、岡山東支援学校4/25(金)

岡山市役所(市民協働企画課)

旭東学区(芥子会長、可知会長) -

町内会長のつぶやき

令和7年4月19日(土)18:00~

町内会の定期総会があった。令和7年度の役員選出があり、会長から私が新会長に推薦された。賛成多数で会長になった。町内会長になるなんて考えもしなかったし、興味もなかった。

期待していた人が強く拒否してしまったために予定が狂い、他にやろうという人も現れなかったために仕方なく推薦してもらったというのが事実だと思う。

町内会長と言うのはそれなりに名誉職だと思っているし、別に断る理由もないので快諾した。

大変な仕事がいろいろあるかもしれないがまあ、やってみないと分からない。

楽しめたらいいと思っている。 -

因数分解の問題

中学校でも高校でもやたら因数分解について時間をかけて教えます。

簡単な問題もあるけど、とても難しい問題も多くて困ります。

こんな問題をネットで見つけました。

x2-60x+899を因数分解しなさい。

899というのが変な数なのできっと900-1を使うのだろうと思います。

この式を変形して

(x-30)2 -900+899 =(x-30)2 -1 =(x-29)(x-30)

無事に因数分解ができました。

スマホもパソコンもない時代にはこの技も大切でしょうが、空しくなります。

私はこんな問題をプログラムで簡単に解く方が楽しいと思うのですが、どうでしょう?

Pythonで解いてみました。

for x in range(899):

if x*x-60*x+899==0:

print(“(x-“,x,”)”,end=””)

実行結果

(x- 29 )(x- 31 ) -

90~100までの2つの数字の掛け算

例えば97×94の計算をしてみましょう。

100-97=3 100-94=6 97-6=91 3×6=18

93と18をくっつけて答えは 9118

簡単に掛け算ができます。

【証明】2つの数字を90+a、90+bとすると

(90+a)(90+b)は先ほどのやり方を使うと

(90+a-10+b)×100+(10-a)(10-b)=(80+a+b)×100+100-(a+b)×10+ab

=8000+100+(a+b)×100-(a+b)×10+ab

=8100+(a+b)×90+ab となる。

実際に掛け算をすると

(90+a)(90+b)=8100+(a+b)×90+ab となり正しい。 -

数学の問題

図書館で面白い本を借りました。

難波博之氏は岡山県で育ったそうです。著書の「高校数学の美しい物語」は有名です。

数学は「ルール(定義)」と「事実(定理)」に分けられる。

数学の問題は大きく3つに分かれると書かれています。

①基本問題

暗記が必要 典型的なパターンを覚えておけば、数値などを入れ替えることで解くことができる。

②応用問題

抽象化が必要 基本問題で登場した知識を活用して、別のパターンの問題への対応力を問う問題

③天才的なひらめきが必要 数学的発想力が問われる問題。どんなに知識の量があっても解くことができない問題 -

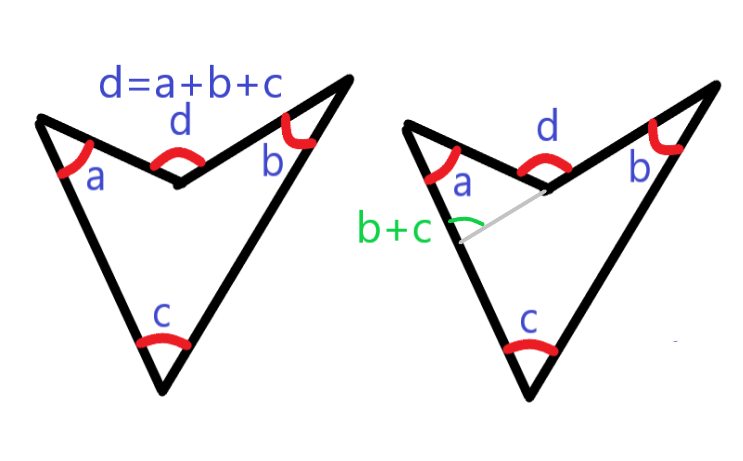

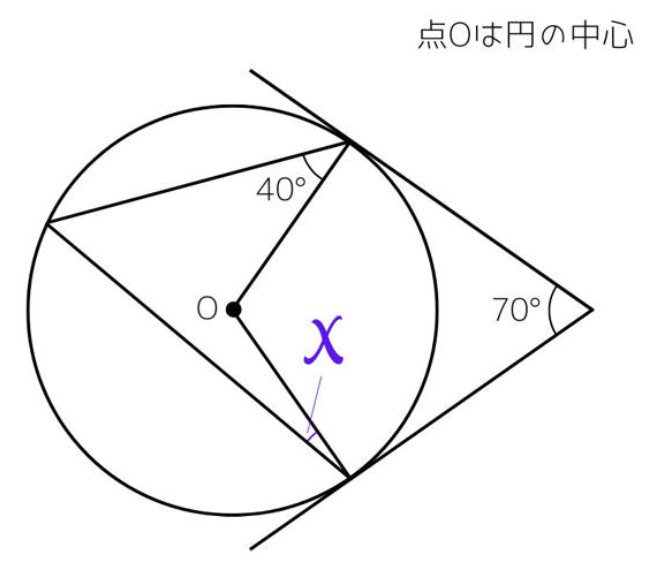

キツネの頭は耳と口

早速このような問題が出た。キツネの法則を使ってみよう。キツネの頭は110°

キツネの口はその半分で55°

110=40+55+X より

X=110-40-55=15°